ECMOセンターとしての役割

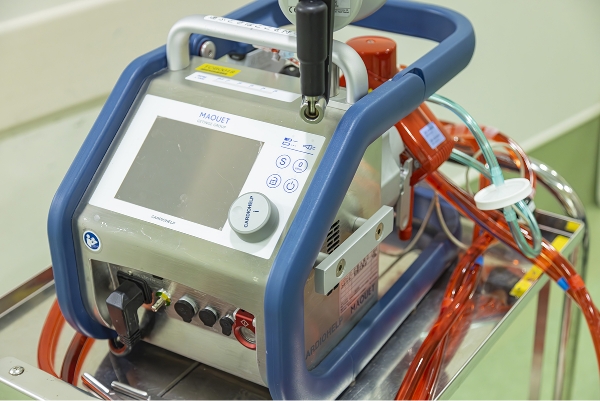

当センターでは、2016年よりmobile ECMO(人工呼吸器やECMOを装着した重症呼吸不全患者を、搬送中も継続してICU管理できる体制)事業を開始しました。これにより、近隣の医療機関から重症呼吸不全患者を集約的に受け入れることが可能となり、日本でも有数のrespiratory ECMO症例数を誇っています。

また、ECPRや敗血症性ショックなどに対するcardiac ECMO、さらにはECPELLAなどの先進的な補助循環管理も学ぶことができます。

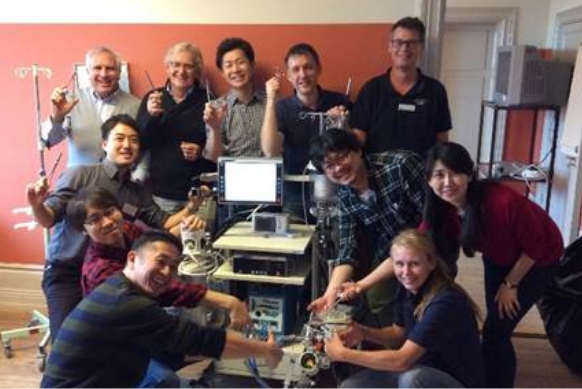

院内では、多職種で構成されるECMOチームを中心に、充実した教育体制を整えております。さらに、世界的に有名なECMOセンターであるKarolinska大学病院やGlenfield病院へのスタッフ派遣や、AP ELSO主催のECMOシミュレーションコースでのインストラクター活動など、国際的に活躍できる機会も提供しています。

ECMOを学びたい方に向けて、積極的に研修の受け入れを行っており、当院で習得した管理ノウハウをもとに、全国各地の医療施設で中心的な役割を担う人材が多数活躍しています。

また、当センターではECMO consultationとして、重症呼吸不全患者の転院相談以外にも、すでにECMOが導入された患者の治療に関する相談、患者家族へのセカンドオピニオン外来も開設しています。

当院ECMOセンターの特徴

- 呼吸ECMO診療により5年間で100例の症例を経験

- 2019年の呼吸ECMO救命率は90%超

- 60件を超える病院間の重症呼吸器不全患者の搬送

- 要請元へ出向いてカニュレーションを行い搬送するPrimary transportを30件超経験

- COVID-19重症肺炎患者のECMOによる救命率70%

- awake ECMO(ECMO導入後、早期に覚醒を促す)の管理に注力

- ADL向上を目的としたECMO下での早期リハビリテーション

- 多くの症例で独歩退院

- 経験豊富なSecondary transport(ECMO管理の引継ぎ)

- 要請元医療機関において患者評価、ディスカッション、患者家族へのICもお手伝いし適応の有無を判断

転院搬送の流れ

当センターでは、重症呼吸不全患者の転院搬送に関する相談窓口を開設しています。ご相談をいただいた場合は、24時間365日体制で速やかに当センターからスタッフを派遣し、現場で患者様を診察・評価のうえ、搬送判断を行います。近隣の医療機関を中心に、隣県からもご依頼いただくなど、多くの医療機関の皆様にご活用いただいております。

以下に、相談から搬送までの流れをご説明します。

①応需

- 出動準備(スタッフ、デバイス)

- 患者情報共有(専用フォーム入力依頼:HPから)

- 活動時間の推定

お電話にてご相談を受け付けた後、1時間以内に当院を出発いたします。病院到着までに実施をお願いしたい事項は、以下の2点です。

1.当センターホームページにある専用フォームへの患者詳細情報の入力

2.右内頸静脈にCVカテーテル等が留置されている場合は、別部位への留置の変更

また、病院到着までの間も、お電話にて治療管理の相談を随時お受けいたします。

②評価(現地)

- 搬送可否の判断

- ECMO導入判断/実施

- 集中治療の継続

- 要請元医療機関との連携

当センタースタッフが病院に到着後、電子カルテにて治療経過や画像情報等をご共有いただいた上で、患者様をベッドサイドで評価いたします。その結果に基づき、以下のいずれかの方法での搬送を判断します。

・人工呼吸器下での搬送

・ECMOを導入したうえで搬送

なお、症例によっては搬送を行わない判断となる場合もございます。評価および一連の処置の所要時間はおおよそ1.5〜2時間程度です。

③搬送

- Mobile ICU

- 多職種連携

- 搬送先との連携

病室からECMOカーまでの搬送にあたっては、搬送経路(導線)の確保をお願いしております。ECMOカーには、病院ICUと同等の設備・機能が備わっており、搬送中も継続的なICU管理が可能です。また、ECMOカーと当院を遠隔診療システムで接続することで、シームレスな医療提供を可能とし、安全性の高い搬送体制を整えております。

搬送の種類

Mobile ECMO事業は、「第3者医療機関への搬送(Jターン)」も行っています。複数のデバイスが装着された患者様の搬送にお困りの際には、お気軽にご相談ください。

ECMOプロジェクトチーム

多職種連携

- Dr(救命・集中治療科、呼吸器内科、循環器内科、心臓血管外科など)

- Ns(集中治療ケアユニット)

- CE

- PT/OT/ST

- Others(倫理委員会、MSWなど)

ECMO診療は、多職種連携の究極型であると言っても過言ではありません。世界的なデータによれば、respiratory ECMOの平均管理期間は14日程度とされ、21日以上に及ぶ長期管理(prolonged ECMO)もしばしば経験します。ECMOの管理には看護師、臨床工学技士、医師の3職種が中心となり、加えて専門各科やリハビリテーション科、薬剤科、臨床心理士などと密に連携しながら診療を進めます。また、定期的な多職種カンファレンスなどを通じて、治療の見通しを共有するとともに、職種間でのコンフリクトの解消、家族の現状理解やケアの必要性などについても併せて協議します。

タスクと役割

- マニュアル作成/更新

- 各職種への決定事項の共有

- トレーニングの計画・実行

- 症例検討

月1回の委員会を定期開催しております。委員会では、ECMO管理マニュアルやチェックリストの作成・更新や年次教育計画の立案、症例の振り返りなどを行い、委員会で挙がった共有事項を各職種に周知しています。特に教育については、職種別トレーニングや多職種合同トレーニングなどを設け、ECMO管理の基礎からトラブルシューティングまで幅広く学べる体制を整備しています。また、豊富な症例を活かし、他職種による臨床研究にも積極的に取り組んでおります。

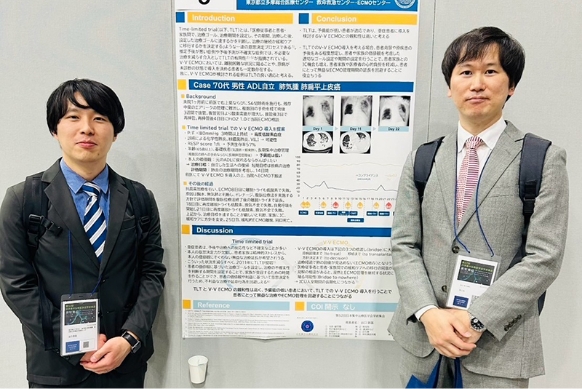

ECMO関連学会参加写真

転院搬送依頼

転院搬送依頼